FSSC22000の教育訓練とは?

投稿日:2022年7月19日 最終更新日:2025年11月14日

皆さん、こんにちは。ISOコムです。

ISOコム通信をご覧いただきまして、ありがとうございます。

今回は、FSSC22000の教育訓練についてお話しします。

教育訓練の意味とは?

「教育訓練」とは何でしょうか?

何かを教えたり、練習させたり、というイメージでしょうか?

広辞苑の定義では、

教育は、

「教え育てること。望ましい知識・技能・規範などの学習を促進する、意図的な働きかけの諸活動。」とあり、

訓練は、

「実際にある事を行なって習熟させること、一定の目標に到達させるための実践的教育活動。」

と書かれています。

FSSC22000は、安全な製品を提供するための仕組みのことです。

認証を得るためには、様々な衛生管理の取り組みをする必要があるんですが、その中の一つにハザード分析というものがあります。

ハザード分析(危害要因分析とも言います)は、その製品を作るために使用する、原材料に含まれる食中毒菌や、製造中のトラブルや失敗(製造機械の破損など)といった、

食中毒の原因となる可能性のあるものや出来事を予想する、というもので、衛生管理をする上で非常に重要な取り組みなんです。

FSSC22000に必要な「教育」とは?

例えば、

安全なハンバーグを作る、という会社をイメージしてみてください。

皆さんは、ハンバーグの原材料に使う、ミンチ肉を加熱せずに、生のまま食べることはありますか?

おそらく、そんな事はしないですよね?

それは何故かというと、ミンチ肉には食中毒菌が含まれている可能性があり、そのまま食べると食中毒になる可能性があるからですね。

ハザード分析を行うには、そのような情報をきちんと把握しておく必要があり、使用する全ての原材料や、完成した商品を入れる包装容器などについて、知識を持っておかなければいけません。

つまり、

FSSC22000の認証を取るためには、食中毒菌以外にも、食品安全に関する様々な知識が必要で、その知識を得るために必要な活動が教育、です。

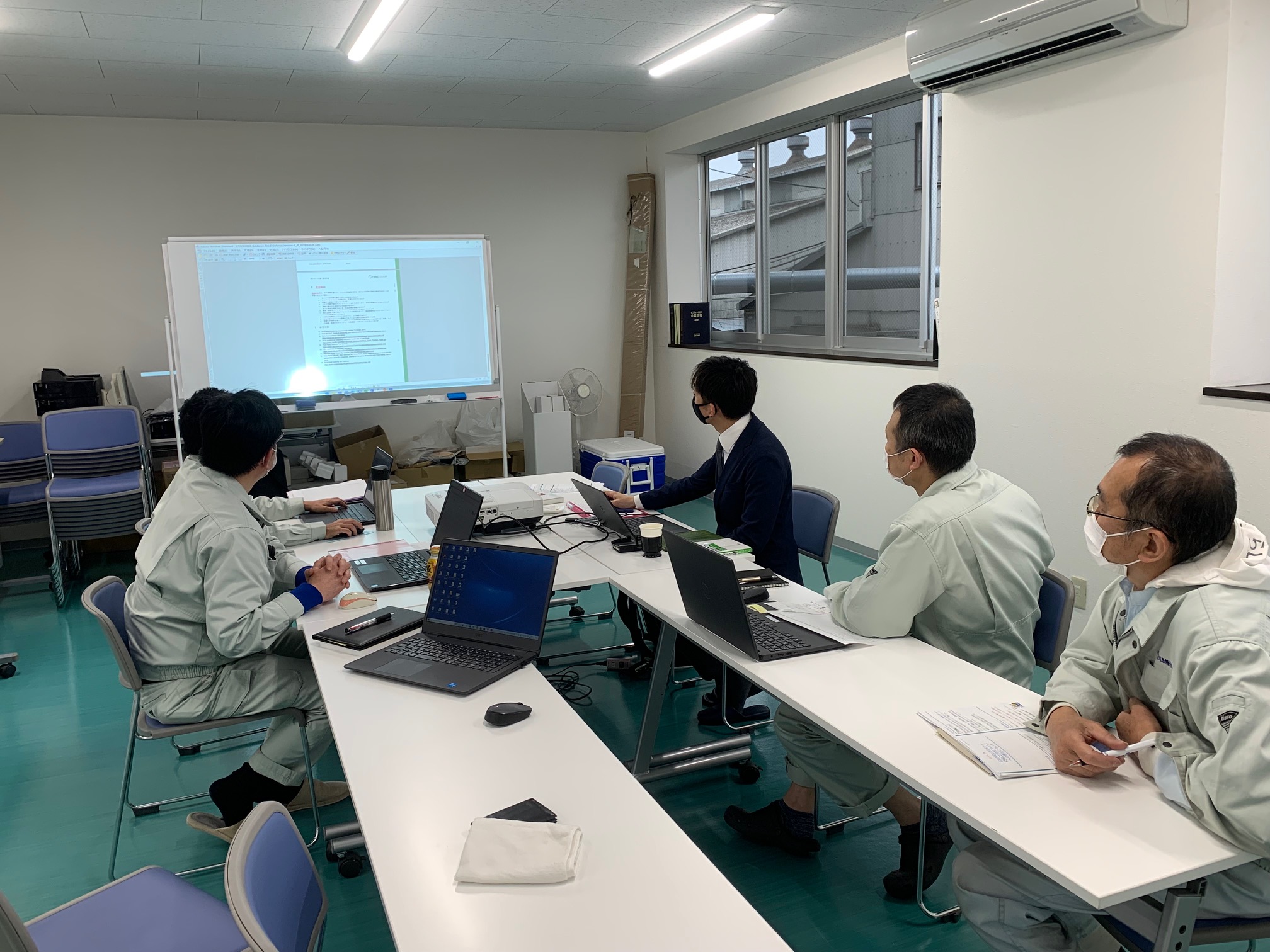

具体的な方法の例は、社内で詳しい人間や、外部のコンサルタントが講師となって、学校の授業のように集合研修をする、というのはイメージしやすいと思います。

ただし、ただ話を聞くだけだと、理解できたかどうかが分からないので、終わってからテストをしたり、講師から講義内容について、質問して答えられるかを確認したりするなど、教育の有効性を確認しておくと良いでしょう。

FSSC22000では、活動した証拠を残すことが大切ですから、

いつ、

誰が(講師や参加者)、

何について、

どれぐらいの時間勉強したのか、

といった記録を残しておいていただくといいと思います。

中々集めることが困難な場合には、動画の教育コンテンツや、通信教育などを活用している会社もありますので、必要に応じて活用されるといいかなと思います。

FSSC22000に必要な「訓練」とは?

次は訓練についてです。

訓練は、

先ほどの広辞苑の定義でもあるように、実践的なトレーニングが主になります。

先ほどのハンバーグの例だと、原材料のミンチ肉に食中毒菌がいるぞ、ということが分かっていますが、安全な製品を作るためにはどうしたら良いでしょうか?

これは、家庭でハンバーグを作る時でも一緒ですが、中までしっかりと火を通すことが大切ですね。

家庭で作る場合は、それを確認するために、菜箸を刺して、透明な肉汁がでるかどうかで確かめる場合がありますが、

工場で作る場合は、誰でも分かる方法で確認することが大切なので、焼いた後のハンバーグに、温度計を刺して温度を測ったり、焼く時のオーブンの設定温度を確認したり、焼いた時間を測ったりして確認することが多いです。

生焼けのハンバーグができてしまうと、食べた人が食中毒になる可能性がありますから、これは非常に大切な確認の作業です。

今日、採用したばかりの従業員さんに、「きちんと焼けたか確認しておいて」と言っただけでは、決めた通りに計ってくれない可能性がありますので、

測る時の測り方や測る頻度、温度の基準値を教えておかないといけません。

現場で実際に行う作業ですから、これは座学の教育だけではなく、次のような流れで訓練を行うとよいでしょう。

(1)手順やルールを説明してから、実践して見せる

(2)教えた通りにやらせて、できているかを確認する

(3)直さないといけない部分を教える。できているところは褒める

とは言っても、

1回教えただけでは、後で忘れてしまう可能性がありますから、最初は「やり方を知っている」というレベルから始めて、訓練をすることによって「責任者の指導の元で実施できる」 というレベルになり、「自分一人でできる」というレベルを目指しましょう

最終的には、「他の人に教えることができる」というレベルまでなれば一人前ですね!

適切な教育訓練をするためには?

今日は、FSSC22000の教育訓練についてお話ししました。

教育訓練は、FSSC22000の認証を取るだけでなく、その仕組みを運用していく上で非常に大切な活動です。

ですので、教育訓練は行き当たりばったりで実施するのではなく、計画立ててやる必要があります。

例えば、新入社員が入った時に、研修で伝える内容はこれ、と決めておく、製造上大切な工程の教育は年間で何回やる、とかを決めておく、

といった計画です。

食中毒菌など、知識については繰り返し勉強することが大切ですし、自社に関係する、法律の改訂や、他社での食中毒事例など、最新の情報を共有することも重要ですよ。

計画する時は、

5W1H

「When(いつ)」

「Where(どこで)」

「Who(だれが)」

「What(なにを)」

「Why(なぜ)」

「How(どのように)」)

を意識しておくと分かりやすいですね。

必要な教育訓練を適切に行わないと、皆さんの製造した食品を、食べた後に重大な事故に至ってしまい、会社としての存続が危ぶまれたり、甚大な賠償を背負わなくなるかもしれません。

自社で講師をできる人がいない、社外の人が教えた方が雰囲気が引き締まる、最新の情報や他社事例を教えて欲しい、どのような教育訓練を計画したら良いか分からない、

といった場合は、社外のコンサルタントの活用も検討されてはいかがでしょうか。

ISOコムでは、経験豊富なコンサルタントが、皆さんの会社に適した教育訓練の計画作りや、講師としてのサポートを実施しています。

審査にしっかり合格できるだけでなく、教育訓練によって、より安全な食品を提供できる体制作りに興味がある方は、

*ISOコム株式会社お問合せ窓口* 0120-549-330

当社ISOコム株式会社は、各種ISOの新規取得や更新の際のサポートを行っているコンサルタント会社です。

ベテランのコンサルタントが親切丁寧にサポートしますので、気になる方はぜひご連絡下さい。

220607①.jpg)